Sentido de la conmemoración del 20 de julio

Armando Martínez Garnica

Conmemoramos hoy 211 años de la ocurrencia de un grave suceso acaecido en la ciudad de Santafé, en ese entonces capital del Nuevo Reino de Granada. La pregunta que hoy nos hacen es la siguiente: ¿Cuál es el sentido de esta conmemoración?

Si recordar es recorrer nuestra memoria para traer al presente un suceso acaecido o una persona que ya no está con nosotros, digamos que conmemorar es un esfuerzo concertado para rescatar del olvido la memoria de un acontecimiento o de una acción de una persona distinguida. Es una lucha contra el olvido que intenta cubrir un grave suceso, porque las tretas del olvido intentan reducir ese acontecimiento a algo banal: un simple grito, dicen algunos entusiastas olvidadizos. Solo un florero no prestado, dicen algunas almas frívolas. La banalidad es un llamado a que nos mantengamos en el olvido, a que nadie se atreva a pensar, a que nadie asuma una responsabilidad. Pero entonces: ¿qué es lo que hemos de recordar y pensar?

Puede leer también: La idea de Colombia

Aparentemente, no se trató más que de la organización de una junta de gobierno provincial, solicitada de tiempo atrás por un grupo de eminentes abogados y eclesiásticos, reunida en medio de gritos de chisperos y tumulto de gentes anónimas del pueblo santafereño. Aparentemente así fue, si atendemos al siguiente relato:

“Durante la mañana del día viernes 20 de julio de 1810, día de Santa Librada, el abogado Joaquín Camacho, excorregidor de Pamplona, encabezó una diputación que llegó a la casa del virrey Antonio Amar y Borbón para solicitarle respetuosamente que fijara una fecha para la realización de una junta de todas las autoridades civiles y eclesiásticas de Santafé y del Reino, destinada a deliberar sobre lo que convenía hacer frente a las graves ocurrencias de las personas de los reyes, apresados en Bayona por el “pérfido corso” que había invadido España con sus tropas francesas. La respuesta del virrey fue contundente: no habría tal junta mientras él ejerciese la real autoridad en este Reino de las Indias. La diputación abandonó en silencio la estancia. Tres horas después y ya sobre el filo del mediodía, ocurrió algo inusitado: una reyerta entre Francisco Morales, respaldado por sus dos hijos, y el comerciante español José González Llorente, a quien la turba le atribuyó haber proferido una expresión insultante contra los americanos. Movilizada por los chisperos, la turba de los barrios aledaños a la Catedral protagonizó un motín de grandes proporciones. Durante la tarde, un grupo de damas notables de la capital, encabezado por doña Gabriela Barriga, visitó a la virreina para insistirle en la conveniencia de que su digno esposo autorizase la junta anhelada por todos. La porfía consiguió formar la Junta cuando el sol ya se había puesto, integrada por diputados elegidos a gritos por la muchedumbre. Después de una larga espera, se concluyó que “la menor chispa bastó para prender un fuego tan activo que en diez y ocho horas consumió el edificio del antiguo gobierno”. El acta de ese cabildo extraordinario, firmado durante la madrugada por 38 diputados, ya que los otros 15 lo hicieron en la mañana, dio cuenta de la decisión de depósito interino del gobierno supremo del Reino en la Junta constituida, quien quedó encargada de redactar una Constitución capaz de “afianzar la felicidad pública, contando con las nobles provincias”, respetando su libertad e independencia mediante la adopción de “un sistema federativo” y representativo. Ese nuevo gobierno constitucional solo podría abdicar “los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo” en la persona de Fernando VII, “siempre que venga a reinar entre nosotros”, y se sujetaría al Consejo de Regencia mientras existiera en la península. La Junta Suprema Gubernativa del Reino quedó formalmente presidida por el virrey Amar y realmente dirigida por el doctor José Miguel Pey, a la sazón alcalde de primera vara en el Cabildo de Santafé y quien luego ordenó el apresamiento del virrey. Esta Junta se comprometió inicialmente a defender la religión católica contra el espíritu jacobino francés, el derecho al trono de Fernando 7° y a proveer medidas para la seguridad de la patria”.

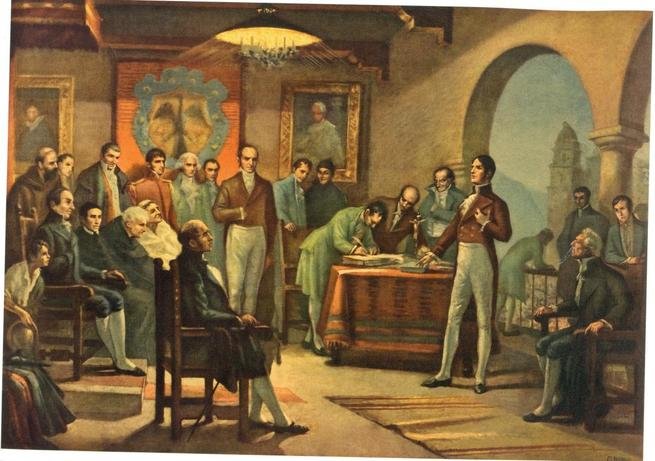

Firma del Acta de Independencia en Santa Fe, 20 de julio de 1810. Óleo de Coriolano Leudo. Casa del 20 de julio, Bogotá. La firma del acta fue planeada por notables miembros intelectuales y políticos criollos Bogotanos.

Pero este relato no aclara aún el sentido de nuestro empeño conmemorativo. Es preciso que nos apliquemos a lo que está por pensar. Para provocar al pensamiento, planteemos tres preguntas “políticamente incorrectas”:

Primera: Antes de que esta junta existiera en Santafé, ya algunas ciudades y villas del Reino se habían adelantado a organizar juntas del mismo estilo: un triunvirato de gobierno en Cartagena (22 de mayo), un cabildo que depuso al corregidor Bastús en Pamplona (4 de julio) y la junta de gobierno de la villa del Socorro que derribó al corregidor Valdés Posada (11 de julio). ¿Por qué hemos de olvidarnos de estas y restringir la conmemoración solo a la junta santafereña del 20 de julio?

Segunda: Los santafereños habían pedido la organización de la junta desde la reunión que tuvieron con el virrey el 11 de septiembre de 1809, cuando intentaban concertar una línea de conducta a seguir respecto de la Junta Suprema que se había erigido en Quito por el marqués de Selva Alegre y un conocido abogado antioqueño. El 28 de mayo de 1810 la había vuelto a pedir el doctor Ignacio de Herrera, en su condición de síndico procurador del cabildo de Santafé. ¿Por qué esperaron diez meses para organizar esta junta, si en la Península española todas las ciudades de importancia habían organizado las suyas desde 1808?

Tercera: El 20 de julio de 1810, la junta santafereña no se atrevió a desobedecer la autoridad del Consejo de Regencia y hasta le concedió al virrey Amar la presidencia. Pasaron tres años antes de que el Estado de Cundinamarca declarara su independencia respecto de la Monarquía. En cambio, los cartageneros declararon la independencia el 11 de noviembre de 1811. ¿Por qué se quiere que creamos que el 20 de julio fue el día en que ocurrió la independencia verdadera?

Toda conmemoración puede ser dirigida de dos maneras: como actualización, o como comprensión. La memoria se actualiza cuando se la invoca como testigo a favor de un proyecto político del presente, poniendo a los muertos al servicio de los intereses de los vivos. En cambio, la memoria es comprensiva cuando respetamos las opciones tomadas en su momento por los muertos y nos esforzamos por encontrarles el sentido que tuvieron en su momento. Nos corresponde elegir el segundo modo: tenemos que comprender el sentido de las acciones de los hombres del 20 de julio de 1810.

La esencia del problema en ese momento era la soberanía, es decir, el poder supremo que se ejerce en última instancia por una autoridad. En 1808, la invasión de las tropas francesas a la península ibérica y el posterior apresamiento de los reyes en Bayona produjo en el Nuevo Reino una circunstancia excepcional: el soberano de tres siglos había desaparecido y el nuevo soberano francés era inaceptable por su espuria condición. La pregunta que todos los vecinos de las ciudades y villas del Reino se hicieron fue: ¿Y ahora, en quién recae la soberanía? Cualquier campesino iletrado podía responderla, apelando a sus tradiciones políticas: ¡en las provincias! En nuestro caso más cercano: en las provincias de Pamplona, Girón y el Socorro. Los abogados que habían estudiado en los colegios santafereños podían responder, con palabras más lucidas, que era en el pueblo de las provincias. Y fueron ellos quienes advirtieron que los antiguos cabildos eran insuficientes para esa reasunción de la soberanía, pues había que incorporar a todas las personas notables y de influencia. Tal como ocurrió en la Península española, la idea de constituir juntas soberanas surgió “naturalmente” en todas partes. Y así se hizo en 1810 por donde quiera que se mire.

Pero las consecuencias de esa decisión no fueron previstas, como sucede en todas las acciones políticas. La experiencia de ejercer poder supremo en una provincia, organizando todos los asuntos públicos sin esperar órdenes de Madrid ni de Santafé, cambió la mentalidad de las personas de influencia que se involucraron. Apareció en su imaginación el proyecto de fundar un estado soberano y moderno, de dedicar la vida a construir una nueva soberanía para ellos mismos. Lo que equivocadamente se ha llamado “Patria boba” fue el inteligente debate que dieron los dirigentes de todas las provincias neogranadinas acerca del modo como se debía construir la nueva soberanía nacional. La guerra civil que se libró en la década de 1810 redefinió las opciones políticas, pero no la esencia del problema de la soberanía. La experiencia de la revolución que ocurrió en todos los dominios de la Monarquía Española, de ambos hemisferios, convenció a la mayor parte de las provincias de la posibilidad de construir nuevos estados soberanos, pero cargó sobre sus hombros la responsabilidad de construir nuevas naciones de ciudadanos libres e iguales.

Este proyecto político, ya bicentenario, es el que hoy conmemoramos. Y ese fue el sentido de la arbitraria selección del 20 de julio por la Legislatura de 1873 como fecha simbólica para toda la nación colombiana. Es por ello que el acto conmemorativo de esta mañana tiene un sentido para todos nosotros, que podemos sintetizar de la manera siguiente: la decisión, con una de tradición bicentenaria, de formar estado soberano y de construir un cuerpo político nacional de ciudadanos. Puedo decir hoy que los grandes problemas de la patria se han derivado de este olvido, es decir, de haber banalizado las conmemoraciones del 20 de julio para que no pudiéramos recordar la gran responsabilidad nacional.

¿Acaso la apropiación privada de dineros públicos, la crónica persistencia de grupos subversivos armados y el narcotráfico son algo más que modos de subvertir las instituciones estatales? ¿Acaso las desigualdades políticas, la exclusión social y el desplazamiento forzado son algo más que modos de destruir nación? Afortunadamente, millones de colombianos anónimos y de todas las clases recorren silenciosamente, día a día, los caminos de la construcción de nación: son los que madrugan para ir a sus trabajos y a sus escuelas, los que ahorran peso a peso lo que les permite mantener sus familias, los que acuden a votar en los comicios electorales, los que pagan el IVA de todos sus consumos domésticos y las facturas de los servicios públicos, los que sirven a la administración pública en los juzgados, notarías, estaciones de policía y cuerpos de ejército, los que ahorran hasta el último dólar ganado en su duro trabajo para remitirlo a sus padres e hijos desde algún lugar del extranjero. Ningún periodista se fijará en ellos, porque el anonimato de sus vidas es la garantía de que siempre estarán construyendo nación y fortaleciendo al estado. La prensa solamente se fija en los destructores de Estado y en los corruptores de la Nación, precisamente porque ellos son la excepción. Afortunadamente para nosotros, los enemigos de la patria son excepciones a la conducta responsable de la casi totalidad de los colombianos.

Debería leer también: Libertad, igualdad y fraternidad

La conmemoración del 20 de julio es entonces la oportunidad para que recordemos a los casi cincuenta millones de compatriotas que siguen apostándole a la integración social de la nación y al fortalecimiento de las instituciones del estado, porque ese es el camino viable hacia la pacificación de las costumbres y hacia un tejido social nacional más apretado. Por eso este día es un día de fiesta nacional: es el día en que todos los colombianos renovamos la esperanza de que, precisamente por causa de los sufrimientos padecidos y de las dificultades que vienen, somos ya y merecemos seguir siendo una gran nación. En este día conmemorativo debemos renovar nuestra fe en el destino de grandeza de nuestra nación. Es un día en el que el sentimiento patriótico nos recuerda esa vieja esperanza colectiva que se resume en solo dos palabras: ¡Viva Colombia!